■古墳時代■

古墳時代の萩原ムラ

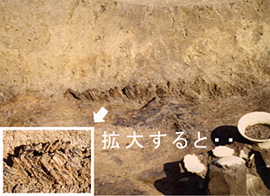

火災にあった住居(萩原遺跡)

騎西地域外川<そとかわ>では約1500年前の古墳時代後期に営まれたムラの跡が見つかっています。竪穴式住居跡は13軒を数えますが数時期にわたっているようです。

この頃、炉に代わり熱効率の良いカマドが導入されました。萩原ムラのほとんどの住居に設けられています。

壁材

また、火災にあった住居では焼けて炭化した柱や屋根材(茅<かや>?)・壁材<へきざい>が散乱していました。

このムラでは日常生活に使う甕<かめ>や皿などの土師器<はじき>に加え、畿内<きない>(奈良大阪周辺)で作られたとみられる須恵器<すえき>があります。当時の中央とのつながりを示す重要なものです。

土師器 |

須恵器 |

原始・古代目次