銅銭

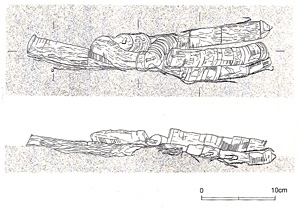

袋に入った銭

実測図

騎西城跡からは、約2,000枚の銅銭が見つかっています。

障子堀の底から見つかった袋に入った銭は、16世紀の後半(戦国時代の終わり頃)のものです。

袋の中には、緡銭<さしぜに>(96~100枚 の銭の孔<あな>に、紐を通してくくった銭)で約700枚ありました。当時は、大量の銭を使う時は緡銭にして使いました。

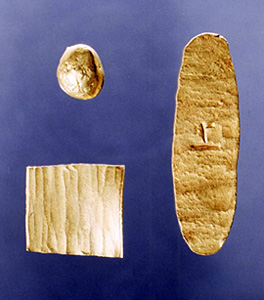

三種類の金

戦国時代、大名が自分の国でだけ使える金貨を作りました。

根古屋の騎西城武家屋敷跡から3種類の金貨が見つかっています。

鏨<たがね>で「上」という文字を刻んだ蛭藻金(右)、金を切断した切金(左下)、露金(左上)です。